Die wirtschaftlichen Ausfälle durch Corona belaufen sich in Deutschland auf 330 Milliarden Euro für die Jahre 2020 und 2021. „Dies entspricht einem volkswirtschaftlichen Verlust in Höhe von zusammen 10 Prozent der Wirtschaftsleistung des Jahres 2019“, so Timo Wollmershäuser vom ifo Institut in München. Zukünftige Wertschöpfungsverluste, die etwa durch Ausfälle in der Bildung entstehen, sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt. Ohne die Krise wäre die deutsche Wirtschaft 2020 und 2021 um circa 1,3 Prozent pro Jahr gewachsen, so Wollmershäuser. So erhofft sich die Wirtschaft mit dem Auslaufen vieler Coronamaßnahmen im April auch eine Belebung der Konjunktur. Dafür spricht, dass viele Haushalte während der Pandemie enorme Geldsummen zurückgelegt haben, die sie jetzt ausgeben können.

Dennoch erholt sich die deutsche Wirtschaft langsam. Zwar ist auch die Zahl der Kurzarbeitenden im Februar 2022 erneut gesunken. In den unterschiedlichen Branchen gab es aber gegenläufige Entwicklungen. Während die Zahl der Kurzarbeitenden im Gastgewerbe und in der Industrie im Vergleich zum Januar leicht sank, stieg ihre Zahl im Einzelhandel von 129.000 auf 209.000, das ist eine Steigerung um 62 Prozent. Insgesamt waren im Februar 2022 877.000 Menschen in Kurzarbeit, das sind 2,6 Prozent aller Beschäftigten. Der Rekordwert von 6 Millionen wurde im April 2020 erreicht.

Der Arbeitsmarkt hat sich gut erholt

Insgesamt kommen aber gute Nachrichten aus dem Arbeitsmarkt: Das Vorkrisenniveau ist fast wieder erreicht, die Arbeitslosenquote liegt konstant um 5 Prozent. Aber die Coronakrise hat Spuren hinterlassen: Vor allem gibt es deutlich mehr Langzeitarbeitslose als früher. Im Januar 2022 zählte die Bundesagentur für Arbeit noch 270.000 mehr Langzeitarbeitslose als im Januar 2020. Damit sie wieder Arbeit haben, wird sich der Arbeitsmarkt voraussichtlich einige Jahre gut entwickeln müssen.

Zwei besonders positive Entwicklungen: Zum einen war die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung noch nie so hoch. Sie erreichte ihren Höchststand im November 2021 mit 34.468.600 Beschäftigten. Im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen entstanden seit Krisenbeginn fast 240.000 Arbeitsplätze. Auch der Sektor Information und Kommunikation profitierte: Hier waren es seit Pandemiebeginn knapp 80.000 neue Jobs. Zum anderen lag die Jugendarbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Sie ist im Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 24 Prozent gesunken. Demgegenüber wurden die Minijobs schwer getroffen: Im November 2021 gab es fast 400.000 ausschließlich geringfügig Beschäftigte weniger als im November 2019.

Aufschwung wird ausgebremst

Dennoch geht der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands nicht so schnell voran wie gehofft. Eigentlich standen die Zeichen auf schnelle Erholung: Nach dem starken Einbruch im Vorjahr erreichte das Bruttoinlandsprodukt der fortgeschrittenen Volkswirtschaften im dritten Quartal 2021 erstmals wieder das Vorkrisenniveau. Insbesondere in Europa wuchs die Wirtschaft im Sommerhalbjahr 2021 rasch und erholte sich von der pandemiebedingten Stagnation im vorangegangenen Winter.

Doch Lieferengpässe, hohe Energiepreise, die steigende Inflation sowie die Omikronwelle belasten Deutschlands Aufschwung. Er bekommt einen spürbaren Dämpfer, der Aufholprozess verschiebt sich um mehrere Monate nach hinten. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) korrigierte seine Prognose dementsprechend nach unten: Für 2022 rechnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun mit einem Wachstum von 4 Prozent. Im Herbst waren sie noch von 5,1 Prozent ausgegangen. Das ifo Institut geht von einem Wachstum von 3,7 Prozent für 2022 aus.

Und nicht nur Deutschland hat diese Probleme, sie belasten auch die Weltwirtschaft insgesamt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seinem „World Economic Outlook“ vom Januar 2022 die Prognosen zur Veränderung der Wirtschaftsleistung von Nationen und Regionen aktualisiert und gegenüber der letzten Prognose aus dem Oktober 2021 mehrheitlich gesenkt. Die weltweite Wirtschaftsleistung steigt demzufolge im laufenden Jahr voraussichtlich um 4,4 Prozent gegenüber 2021. Diese Prognose liegt um 0,5 Prozentpunkte unter der Prognose vom Oktober 2021. Für Deutschland rechnet der IWF derzeit mit einem Wachstum von 3,8 Prozent (–0,8 Prozentpunkte).

Der Krieg in der Ukraine hat weltweite Folgen

Alle diese Prognosen wurden vor dem Krieg in der Ukraine getroffen und sind inzwischen überholt. Welche Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben wird, ist noch nicht abzusehen. Klar ist: Der Ukraine-Krieg ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe und eine militär- und geopolitische Zäsur für Deutschland, Europa und die Welt. Er verändert auch die wirtschaftliche Lage zum Schlechteren.

So stand der internationale Handel im Februar bereits im Bann des Ukraine-Krieges, obwohl dieser erst wenige Tage vor Monatsende ausgebrochen war. Das zeigen die Daten des IfW Kiel. Im Vergleich zum Januar ging der Welthandel deutlich zurück, für fast alle Volkswirtschaften sind die Vorzeichen negativ. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) kappte deshalb auch seine ursprüngliche Exportprognose für 2022 – erwartet aber trotzdem keine Rezession, genauso wenig wie das IfW Kiel.

In seiner aktuellen Frühjahrsprognose vom März halbierte das Institut seine Vorhersage für die Zunahme der Wirtschaftsleistung in Deutschland im laufenden Jahr nahezu. Es erwartet nun nur noch ein Plus von 2,1 statt 4 Prozent. Wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt, wissen aber auch die Fachleute nicht. Je schneller eine friedliche Lösung gefunden wird, umso besser.

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)

Sowohl der Gas- als auch der Stromverbrauch zogen im Jahr 2021 kräftig an. Maßgeblich dafür waren das kühle Frühjahr und die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft. Der Erdgasverbrauch im Jahr 2021 stieg auf 1.003 Milliarden Kilowattstunden und war damit so hoch wie zuletzt in den Jahren 2005 und 2006. Der Bruttoinlandsstromverbrauch stieg gegenüber 2020 um fast drei Prozent auf rund 562 Milliarden Kilowattstunden. Damit lag der Stromverbrauch 2021 jedoch noch immer unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019.

Gestiegen sind 2021 auch die Investitionen der Branche. Die Unternehmen der deutschen Strom- und Gaswirtschaft zählen bereits zu den größten Investoren in Deutschland, mit Ausnahme des Fahrzeugbaus investiert keine andere Industriebranche mehr. Im Jahr 2021 wurde mit 20,5 Milliarden Euro aber eine Rekord-Investitionssumme erreicht. Der größte Teil davon fließt in den Ausbau der Strom- und Gasnetze.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung sieht wegen der geplanten Energiewende aber noch deutlich mehr Investitionsbedarf und fordert dafür Unterstützung von der Politik: „Für die Verwirklichung der Energiewende-Ziele werden bis 2030 und darüber hinaus weitere, erhebliche Investitionen in den Umbau der Energieerzeugung, insbesondere für erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, in Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur sowie den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft fließen müssen. Hierfür rechtzeitig die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, ist aus BDEW-Sicht eine Hauptaufgabe für die neue Bundesregierung.“ Zentral für den Erfolg der Energiewende, so Andreae, seien vor allem schnellere Genehmigungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Deutschland müsse beim Klimaschutz erheblich schneller, digitaler und unbürokratischer werden. Andreae: „Wir scheitern nicht am Willen, wir scheitern an Grenzen. Diese Grenzen müssen wir überwinden.“

Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. (textil+mode)

2021 konnten die Unternehmen der deutschen Textil- und Modeindustrie ein moderates Umsatzplus von etwa 5,5 Prozent verbuchen. Mode und Bekleidung konnten ihre Umsätze um 3 Prozent steigern, nach einem Minus von 19 Prozent im Vorjahr ist das Niveau vor der Coronapandemie aber noch längst nicht erreicht. Textil legte im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent bei den Umsätzen zu und befindet sich mit einem Vorjahresminus von 6,7 Prozent wieder knapp unter Vorkrisenniveau. Dabei stiegen vor allem die Umsätze außerhalb Europas. Etwa 40 Prozent ihrer Umsätze macht die Branche im Export.

Dabei hatte das Jahr wegen des erneuten Lockdowns alles andere als gut begonnen. Für die Branche ein Schock, so Dr. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie: „Das Ostergeschäft fällt nun schon im zweiten Jahr in Folge aus, auch das Weihnachtsgeschäft wurde durch den Winterlockdown nahezu ausgebremst. Ein Jahr mit monatelang geschlossenen Läden kann kaum einer in einer Branche überstehen, in der rund 70 Prozent der Ware im stationären Handel gekauft wird. Rund die Hälfte der Mode- und Schuhläden wird die Krise nach eigenen Angaben nicht überstehen mit dramatischen Folgen für die Hersteller von Schuhen und Bekleidung.“ Ein weiteres Problem für die Branche: Die Umsätze im Onlinegeschäft gleichen die Umsatzeinbrüche der mittelständischen Unternehmen nicht einmal im Ansatz aus.

Auch 2022 scheint ein schwieriges Jahr zu werden – gestiegene Preise für Rohstoffe, Logistik und Energie belasten die Branche. Laut einer aktuellen Befragung des Gesamtverbands textil+mode kämpft rund die Hälfte der Unternehmen sowohl bei Material- und Rohstoffkosten als auch bei den Kosten für Brennstoffe wie Gas mit Preissteigerungen im zweistelligen Bereich. Die rund 1.400 zumeist mittelständischen Unternehmen schauen deshalb weiterhin mit Sorge in die Zukunft.

Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e. V. (SPECTARIS)

Die deutschen Hersteller von Augenoptik und Consumer Optics konnten sich 2021 von den negativen Auswirkungen der Coronapandemie erholen. Insgesamt stieg der Umsatz 2021 gegenüber 2020 um 11,4 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro und liegt damit noch um ein Prozent über dem Vergleichswert des Vor-Corona-Jahres 2019.

Das Inlandsgeschäft verzeichnete bei einem Wert von 2,42 Milliarden Euro ein Plus von 8,8 Prozent. Das internationale Geschäft legte um 14,2 Prozent zu, der Auslandsumsatz kletterte damit auf 2,33 Milliarden Euro. Auch bei der Beschäftigtenzahl zeigte sich eine Trendwende. Nach einem leichten Rückgang 2020 lag sie 2021 mit rund 20.600 Mitarbeitenden um 1,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Erwartungen der Unternehmen an das laufende Jahr sind verhalten optimistisch. Für 2022 rechnet die deutsche augenoptische Industrie mit einem Plus von etwa vier bis fünf Prozent, getragen von einer gleichermaßen positiven Entwicklung im Inland wie beim internationalen Geschäft. „Brillen und Kontaktlinsen geben ein hohes Maß an Komfort und Lebensqualität zurück, sind als modische Accessoires längst etabliert. Der demographische Wandel ist im vollen Gange, auch immer mehr junge Menschen werden kurzsichtig. Wir erwarten außerdem, dass Fehlsichtigkeiten aufgrund von mehr Homeoffice-Arbeit mittelfristig frühzeitiger auffallen und weiter ansteigen werden“, so Josef May, Vorsitzender des Vorstands von SPECTARIS.

„Trotz der aktuellen Fortschritte beim Kampf gegen Corona birgt die Pandemie nach wie vor Risiken [...] Hinzu kommen neue Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der übrigen geopolitischen Umwälzungen.“

Josef May, Vorsitzender des Vorstands und Vorsitzender des Fachverbands Consumer Optics von SPECTARIS

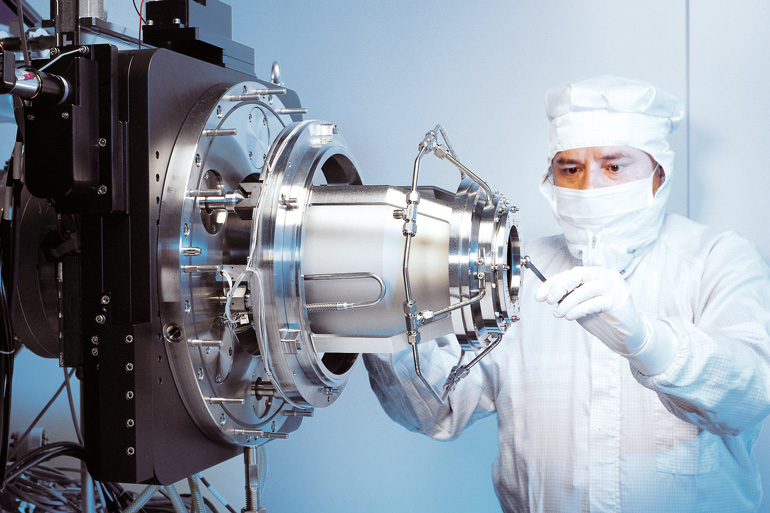

Auch der Bereich Photonik konnte sich 2021 wirtschaftlich schnell erholen. Rund 46 Milliarden Euro Umsatz bedeuten rund 14 Prozent Wachstum. Auch für die kommenden Jahre erwartet der Verband einen deutlichen Anstieg. Gute Voraussetzungen für die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Optischen Technologie, die „Laser World of Photonics 2022“, die Ende April in München stattfand.

Ähnlich gut sind die Aussichten im Bereich Medizintechnik: Im Zeitraum Januar bis August 2021 lag der Umsatz der in Deutschland ansässigen Hersteller laut Statistischem Bundesamt um 8,2 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahrs. Die Zahl der Beschäftigten legte um 1,2 Prozent zu. Dennoch ist die Freude in der Branche nicht ungetrübt: „Die deutsche Medizintechnikindustrie hat ihren Wachstumskurs in diesem Jahr zwar fortgesetzt. Steigende Rohstoff- und Logistikkosten, Lieferkettenstörungen und die Auswirkungen der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) belasten aber zunehmend das Geschäft“, so Marcus Kuhlmann, Leiter der Medizintechnik bei SPECTARIS. Vor allem die Medizinprodukteverordnung bringt tiefgreifende Änderungen für alle Wirtschaftsakteure und insbesondere für die Hersteller von Medizinprodukten mit sich. Jedes einzelne Medizinprodukt muss unter der MDR vollständig neu auf seine Konformität bewertet werden – der Großteil davon sind langjährig bewährte und sichere Bestandsprodukte. Unternehmen stellt dieser Anstieg des Zertifizierungsaufwands vor enorme und in der Praxis nicht immer umsetzbare Herausforderungen.

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V. (Gesamtmetall)

Die Produktion in der Metall- und Elektro-Industrie lag 2021 nur um 4,5 Prozent über dem Vorjahr. Das Plus fiel damit deutlich schwächer aus als noch zu Beginn des Jahres 2021 angenommen. Da die Produktion in den beiden Vorjahren 2019 und 2020 stark geschrumpft war, wäre 2021 ein Wachstum von über 20 Prozent notwendig gewesen, um diese Einbrüche auszugleichen. So lag die Produktion Ende 2021 noch immer um 14 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2018. „Die M+E-Produktion bleibt weiterhin nur auf einem schwachen Niveau. Verschärfte Lieferengpässe und explosionshaft steigende Preise für Energie, Material und Vorleistungen bremsten die Erholung nach zwei Rezessionsjahren in Folge trotz guter Auftragslage immer stärker aus“, zog Gesamtmetall-Chefvolkswirt Lars Kroemer Bilanz. Im Dezember 2021 sei die Produktion in neun von zehn M+E-Unternehmen durch Materialengpässe behindert worden – ein neuer Rekordwert. In einer Umfrage von Gesamtmetall unter M+E-Unternehmen vom Herbst 2021 habe sich diese Entwicklung bereits abgezeichnet.

Aktuell sind auch steigende Kosten ein großes Problem für die Branche: Sie steigen deutlich schneller als die Erlöse. Da zum Jahresstart weiterhin 77 Prozent der Firmen der Branche Produktionshemmnisse aufgrund von Materialmangel meldeten, werde das Vorkrisenniveau von 2018 auch 2022 verfehlt werden, so Kroemer.

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)

Die Elektrohandwerke verzeichnen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum – bei den Beschäftigten auf mittlerweile 520.000, bei den Auszubildenden auf mehr als 45.000. Diesem Wachstum konnte selbst Corona nichts anhaben. Im Gegenteil: Die E-Handwerke legten, gegen den allgemeinen Trend, in puncto Beschäftigte und Auszubildende auch während der Pandemie zu. Deshalb nimmt auch der Fachkräftebedarf in den E-Handwerken weiter zu. In aktuellen Umfragen geben rund 60 Prozent der Betriebe im E-Handwerk an, offene Stellen zu haben.

Insgesamt schaut die Branche optimistisch in die Zukunft. Erfreut zeigte sich der ZVEH darüber, dass mit der neuen Bundesregierung die Themen Klimaschutz und Digitalisierung noch einmal an Bedeutung gewonnen hätten. Davon würde nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern auch das E-Handwerk profitieren, sagte ZVEH-Präsident Lothar Hellmann. Denn für die Branche täten sich neue Wachstumsmärkte auf: „Photovoltaik wird einen neuen Boom erfahren, die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und smarten, vernetzten Energiemanagementsystemen und einer leistungsfähigen Breitbandanbindung zunehmen. Für uns sind das gute Aussichten. Und sie werden uns auch künftig volle Auftragsbücher bescheren“, so Hellmann.

Sorgen bereiten der Branche allerdings die schon länger bestehenden Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe. Grund ist die große Abhängigkeit von einem reibungslosen internationalen Warenverkehr. Dennoch sagten 71,3 Prozent der in der ZVEH-Frühjahrskonjunkturumfrage befragten Betriebe, ihre Geschäftslage sei gut bis sehr gut. 25,1 Prozent waren zufrieden mit der Geschäftssituation und nur 3,5 Prozent meldeten, dass ihre Situation gegenwärtig schlecht sei.

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI)

Das Jahr 2021 ist für die Elektro- und Digitalindustrie insgesamt sehr erfolgreich gewesen. „Als eine von wenigen Branchen ist es gelungen, die Verluste aus dem Vorjahr mehr als nur wettzumachen“, bewertet ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel die positive Entwicklung. „Die Zahlen sind umso beachtlicher, weil auch das zurückliegende Jahr von der Coronapandemie und Lieferengpässen bestimmt war.“ Die Produktion stieg zwischen Januar und November 2021 um gut 9 Prozent, die Erlöse legten um knapp 10 Prozent zu. Der Umsatz erreichte erstmals knapp die 200-Milliarden-Euro-Marke. Die Beschäftigtenzahl legte um mehr als 5.000 auf 877.000 zu, während die Zahl der Kurzarbeitenden deutlich auf 15.000 zurückging.

„Es ist der Branche im vergangenen Jahr sehr gut gelungen, die Pandemie-Situation zu managen. Die von den Unternehmen getroffenen Sicherheitsmaßnahmen haben gegriffen.“

Dr. Gunther Kegel, Präsident ZVEI

Im Dezember 2021 verzeichnete die deutsche Elektro- und Digitalindustrie dann sogar ein Auftragsplus von 34,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Dieser nochmals deutliche Anstieg ist dabei nicht zuletzt auch einigen Großaufträgen zu verdanken“, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. Die Inlandsorders erhöhten sich im Dezember um 42 Prozent, die Auslandsorders um 27,6 Prozent. Zu schaffen macht der Branche allerdings die anhaltende Materialknappheit. Ohne die vorhandenen Lieferengpässe hätte der Umsatz 2021 noch deutlich höher ausfallen können. Der ZVEI erwartet frühestens ab Jahresmitte 2022 eine Besserung der Lage.

Mit Blick auf die unter Druck stehenden globalen Lieferketten und die Vernetzung der Branche mahnt der ZVEI, die technologische Souveränität und Resilienz Europas dringend zu stärken. Europa könne nur aus einer starken Position heraus seine Wirtschaftsinteressen gegenüber China und den USA selbstbewusst vertreten. Hierfür dürfe es keine einseitigen Abhängigkeiten geben, weder bei Spitzentechnologien wie Halbleitern noch in der Spitzenforschung. Europa müsse mit eigenen Kompetenzen stark und souverän agieren können.

Bundesverband Druck und Medien (bvdm)

Steigende Preise und Lieferengpässe bei Papier waren das beherrschende Thema des Jahres 2021 in der Druckindustrie. Bereits im Februar 2021 zeigte sich der bvdm angesichts von teils deutlichen Preiserhöhungen für Papier besorgt. Denn nachdem die Preise Anfang 2020 deutlich nach unten gegangen waren, fingen sie gegen Ende des Jahres an, wieder zu steigen. Für viele Druckereien ein Problem, weil sie wegen der Pandemie noch weniger in der Lage waren, Preiserhöhungen durch Zulieferer an ihre Kunden weiterzureichen.

Im Laufe des Jahres verschlimmerte sich die Beschaffungssituation zunehmend. Die ständig steigenden Preise für Papier sowie Ungewissheit über Liefermengen und -termine führten zu großen Problemen in der Druck- und Medienwirtschaft. In zahlreichen Betrieben sorgten die Engpässe auf den Papiermärkten für alarmierende Produktionsbehinderungen. Diese Unsicherheit brach sich auch in emotional aufgeheizten Kontakten zwischen Kunden und Zulieferern von Papier Bahn. Hauptgrund für die Entwicklung ist die Reduzierung von Produktionskapazitäten der Papierindustrie sowie die Verschiebung vom grafischen Papier zum Verpackungsmaterial. Dieses wird stark nachgefragt, während sich die Nachfrage nach grafischem Papier in den letzten zehn Jahren fast halbiert hat. Nur vereinzelt ist es der Druckindustrie gelungen, die drastischen Verteuerungen dieses Jahres an ihre Kunden weiterzugeben.

Auch im Jahr 2022 ist die Branche massiv betroffen von einer bislang ungekannten Papierknappheit, unvorhersehbaren Preisentwicklungen, unverbindlichen Lieferterminen und langen Lieferfristen. 80 Prozent der Druck- und Medienunternehmen gaben in einer Umfrage an, deutlich von der Situation auf den Papiermärkten beeinträchtigt zu sein, 21 Prozent bewerten die aktuelle Lage sogar als existenzgefährdend. 72 Prozent haben aufgrund der aktuellen Situation auch im Jahr 2022 Aufträge nicht annehmen können oder verloren. 70 Prozent erwarten eine dauerhafte Umsatzreduzierung durch die Abwanderung von Printaufträgen in digitale Alternativen.

Die enormen Papierpreissteigerungen von zum Teil mehr als 50 Prozent im Jahr 2021 versuchen die Betriebe mit Verkaufspreissteigerungen gegenüber ihren Kunden zu kompensieren. Das gelingt rund 60 Prozent der Unternehmen bei mehr als der Hälfte ihrer Kunden – allerdings lediglich mit einer Kostendeckung von rund 60 Prozent. Bei ohnehin oft knappen Margen dürfte es vielen Betrieben schwerfallen, diese Lücke zu verkraften.

Trotz dieser Schwierigkeiten bewerten die Druck- und Medienunternehmen ihre zukünftige Geschäftsentwicklung optimistischer als zu Jahresanfang. Derzeit schätzen 33 Prozent der Unternehmen, dass sich ihre Geschäftssituation in den kommenden sechs Monaten im Vergleich zur aktuellen Lage bessern wird. Rund 20 Prozent rechnen mit einer schwächeren Entwicklung ihrer Geschäftslage.

Diesen Beitrag teilen